句碑建立によす

平成30年12月4日(火)更新

|

| 歌碑建立に寄せて 栗岡 信代 昨年(平成29年)の静岡市民文芸大会に於いて奨励賞を戴いた作品です。 卒業短歌そして卒業ペンネームの記念としての歌碑です。現在は結社「宇宙」に属し俳句を学んでおります。今後は俳句一筋で行こうと決意を固め、これを機にペンネームとさよならする事にしました。平成の時代も幕を降ろすことですし、自分自身の来し方にひとつのけじめをつけようと思います。 私から野原舞へ。30年余りいろいろとありがとう。お世話になりました。 露草の花が私は大好きです。へこたれない強さと青い花びらのはかなさに、生命力を感じます。「露草は今日も誰かの死を悼み 祈りの中で青を重ねる」摩訶不思議な歌だと我れ乍ら思いますが、 露草を飽きる事なく見ていて生まれた歌です。この露が消える間に間にも、人の命が消えていく世の常の悲しみを詠みたかったと、記しておきましょう。 この度は、大変お世話になりました。有り難うございます。 |

平成30年2月20日(火)更新

|

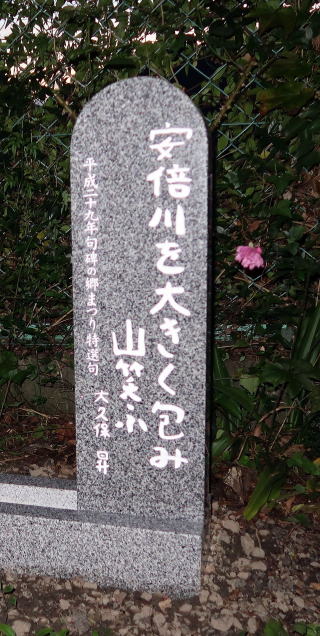

俳句についての思い 大 景 俳句を始めて31年が経つ。 仕事を題材にした作品がほとんどだが、多忙な中にも時間を作り吟行する。 「句碑の郷まつり」で静岡市の郷島をおとずれたとき、安倍川を大きく包む山々に心を動かされた。この地ならではの大景だ。 安倍川を大きく包み山笑ふ このときの感動を詠んだ句が、特選句賞を受賞し句碑に刻まれることとなった。こんなに嬉しいことはない。選んでくれた方々に深く感謝している。 大久保 昇 |

平成28年1月31日更新

|

|

| 「十八の僕がハチ公前にいる」 句碑建立によせて 私が静岡たかね川柳会の代表に就いたのは今から十六年前、三十五歳の時であった。それから先代の会長・平山虎竹堂氏をはじめ顧問であった柳沢平四朗氏、高瀬輝男氏の句碑を次々と「句碑の郷」に建立して来たが、今回自分自身の句碑を遺したいと強く思うようになたのは医師から末期すい臓がんで突然余命三か月の宣告をされたからである。長く川柳を趣味としていた自分にも形に残るものが一つ欲しくなったのだ。 ・十八の僕がハチ公前にいる この句は高校を卒業して、どうしても東京に行ってみたくて田舎を飛び出した頃の心境を詠んだものである。渋谷区道玄坂の割烹で働いていた都会での日々は毎日がキラキラと輝いていた。四畳半ひと間のアパートは昼間でも薄暗くて、ツンとカビ臭かった。でも青春の思い出がギュッと詰まっている。楽しかったなあ、あの頃。 僕はもうじきこの世とお別れをすることになると思う。僕に会いたくなったらこの句碑を見に来てほしい。五十一歳の僕もここにいる。 静岡たかね川柳会代表 加藤 鰹 |

平成22年5月8日更新

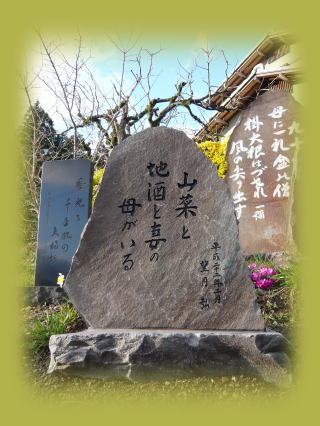

| 「山菜と地酒と妻の母がいる」 自分の句碑を残すことはたいへんな事だと思ってきた。 色紙や短冊であればまだしも、永久的に他人の目に触れることを考えると、なかなか決心がつかなかった。 しかし、句碑建立を勧める立場からいつまでも固辞することも出来ない。 この句に決めるまでに悩んだ。 もっと川柳的な句をと思った為だ。 短詩文芸である川柳は、読む人によってとらえ方が異なるが、大会で選ばれた句であるので他の人にもわかってもらえるだろうと思いこの句に決めた。 「久し振りに訪ねた妻の故郷、自然に囲まれた静かなたたずまいの中にあって、妻の母が腕を振った山菜を肴にしての地酒。飲ける口の作者には何よりの癒しだ。絆も一層深まり今後の生活への活力も湧こう・・・・」 が選者の評の要約であり、句の意をついていると思う。みなさんの評を待ちたい。 望月 弘 |

|

平成19年8月29日更新

|

収蔵作品の記念碑建立 2005年春から、評論家・小野寺啓治様の推薦を受け、書道ジャーナル海外文化事業団企画による「日本現代書道展」アメリカ巡回展に、小生の「舞」作品が参加しました。 2006年4月コロラド大学に展示とされた際、同大学ハーン美術館に、「舞」作品が永久収蔵となったのです。 郷島は五歳のとき、美和村松野という祖母方親戚に疎開していた思いで深い地を、南西方向、安倍川越しに俯瞰できる処です。その高台から見渡せる風光明媚な中に建碑できたことも、何かの縁につながるのではないかと思っています。 拙い作品ですが、自分なりの何か一つの仕事が遂行できたという、望外な気持ちでいっぱいです。皆様方、どうぞ何かの折にでも碑の前にお立ち寄りいただければ幸いです。 平成19年8月29日 永田文昌 |

平成19年5月22日更新

| 秘在寺の「句碑の郷」にこの度皆さんの仲間入りをさせていただきました。「句碑の郷」作りの話が立ち上がった時点で、秘在寺の住職からどうですかと話があり、二つ返事で承諾しすぐに3句ほど作ったのですが、所詮素人の句ですから、発表の場も又審査してもらう機会もなく、時が流れてしまいました。 そして昨年、村松忠治さん宅で会合の折、村松さんから、句碑はどうですかと声が掛かりました。現状を話したところ句会に誘われ、見学の形で参加して皆さんの評価を頂きました。私が良いと思っていた句は駄目でしたが、句碑にした句は無修正で先生の評価も良かったので、今回句碑を作りました。それを期に句会にも参加しております。 窓越しに目覚め促す初音かな 松下秀夫 |

|

平成19年5月18日更新

|

世界に一つの句碑 梛すゞ子 激しく雨の降りしきる早春の或る日、一通の手紙が届いた。「句碑の郷まつり」の案内と「あなたの句碑を建て心のふる郷にしませんか」というお便りでした。今まで句碑を建つことには全く関心を持たず、却って顕示欲のような、むしろ嫌悪感を抱いていた私でしたが、この度は何故か急に心が動き自分でも不思議な程でした。この自然界の中、塵の様な存在でしかない私が死すれば灰になって消えてしまう。句碑ならば己の分身として、昼は日の光や風を、夜は星や月の光を浴びてさざれ石となるまで自然と一体となれるのではないか。子共達も賛成、孫も含めて家族が協力してくれるという。 秘在寺住職の武山清堂様、句碑の郷づくり委員会会長の村松忠治様をはじめ、会の皆様方の暖かいお人柄、黄色い三椏の花明かりに縁取られた茶畑の緑が広がる「郷島」という美しく穏やかな風景、建立の日も空にはゆったりと白雲が流れ、背山からは鶯の声が降りかかる、正に桃源郷と云える里。静岡を故郷とする私が今まで一度も訪ねたことが無かったのが不思議なほど。 全てに恵まれて句碑を建てさせて頂く事が出来た今、感謝の気持ちで一杯です。 この日まで生かされ生きてこられた事の幸せを噛みしめています。有難うございました。 花の昼薬師の丘に句碑建てり すゞ子 |

平成19年5月1日更新

| 歌碑建立に寄せて 櫂の会 久松玉江 私の家は富士市富士岡、その名の通り富士山の下です。外に出れば富士山の頂上から左右に分かれる裾野まで眺めることができ、冬の雪山から夏までの移り変わりが見られる幸せな所です。北に富士のお山がそびえたち、その右手に愛鷹連山が続き、南には駿河湾がひらけるとても美しいところです。この地に昭和3年に生まれ、朝夕富士山や愛鷹山を眺め続け現在に至ります。 夜、家の中に居ると、東の窓が明るくなる時があり、急いで外を見ますと、周りの家は暗く沈み、その上に光り輝く満月が見えました。その美しさに心まで洗われ、思わず手を合わせてしまいました。その時に思わずこの歌が生まれました。 この歌碑は私の二男が建ててくれました。二男の誕生日の4月12日に出来上がったと聞きましたが、これも何かの縁かと存じます。 しずおか句碑の郷づくり委員会をはじめ皆様に有り難くお礼申し上げます。 寒き夜の愛鷹山の上空を 金色の月の輝きわたる 久松玉江 平成19年4月12日 |

|

山いくつ洗いあげたる春の雨 鈴木とめ子 平成19年3月11日 |

この度「しずおか句碑の郷まつり」句会にて、私の句が思いがけず最高点となり、句碑を建てて戴くことになりました。 句会当日は、前夜の雨で山々の霞も黄塵も綺麗に洗い流されていました。 高みにある秘在寺からは、大きく流れる安倍川の岸辺の柳の芽吹きや、穏やかに連なる美しい山々が眺められました。岸に並ぶ柳は以前尋ねた中国黄河の支流を思い出させてくれました。 日本の原風景その物と思われる郷島の里に私の句碑が建ち、朝な夕なの小鳥の囀りを聞き、風にそっと撫ぜられたりしているさまを想像すると嬉しくなります。 句碑まつりのお世話をして下さる方々の親切や、ご住職夫妻の尺八と箏の合奏など、心安らぐひと時でした。秘在寺のご住職様、句碑建立の世話役の皆様に深く感謝致します。 どの山も寝姿に見え暖かし とめ子 |

| この度「句碑の郷」に仲間入りさせて頂き有難うございました。 この句は私の父が作った俳句で、本格的に俳句を勉強したわけではなく、全くの自己流です。拙い句でお恥ずかしいのですが、子煩悩だった父の一面が出ていて、いくつかある父の俳句の中で一番好きな句です。 父は小学校六年を卒えると木工職人として市内の指物屋に奉公しました。平成15年93歳でその生涯を終えるまで、木工職人として生きてきました。家具作りが好きで家業に励んでいましたが、時たまふっと俳句が浮かんだようで、その辺にある紙にメモのように書いていました。 ここ秘在寺の境内は眼下に安倍川が一望でき、そらの道へ続いている素晴らしい場所です。父の魂がひろびろしたこの地で遊んでいるように思え、父の笑顔が浮かんで参ります。 生前は親不孝ばかりしたので少しは親孝行の真似事ができたようで、ほっとしています。本当に有難うございました。 小林芳枝 |

この道を行けば子と逢ふ赤まんま 松永 葆 平成19年2月1日 |

|

畔道が通れぬ程に稲穂たれ 鳥山謙司 平成17年7月末日 |

| 小学校5・6年の頃だったと思う。先生が俳句を作って来るよう宿題を出された。自分がどんな句を持参したか記憶は無いが、T君と言う友達が「古池に蛙飛び込む水の音」と言う句を持参した。当時私は誰の作やら知る由もなかった。先生は「T君これお前が本当に考えたか」と何度も聞いた。だがT君は絶対自分が考えたと言い張った。先生は「これお前が本当に考えて作ったものなら大変な才能だよ」とそれ以上は言わなかった。 17文字の中に、自分が今見た事、考えた事、思った事を痛切に表現する俳句は、大変な感性と豊かな情緒を必要とする。興味のある人なら誰れでも、一歩でも半歩でも上手になりたいと思うが中々上達しない。 私は新聞で「しずおか句碑の郷」の事を知った。「よし俳句を作ってみよう。そして其の句碑を俳句上達の一里塚にしよう」と思った。自分は出来る訳も無いが、同じ句碑の郷の仲間が後世に残る様な俳句をよんでくれたら、平成の俳人として百年二百年語りつがれるであろう。私はその仲間だったと真夏の熱い夢をみている。 安倍川にかかるや虹の夢の橋 鳥山謙司 |

| NO4 | |

| 新しき橋を渡るや雲の峰 村松忠治 堂奥橋開通記念 平成16年7月25日 |

|

| 冷泉山秘在寺は静岡市の安倍川中流域郷島に位置し、秘在寺から見る安倍川の景色は天下一品と言えます。 安倍川から約50メートルの標高に位置するため、景色の良さに比例して道路の急勾配と曲折は、運転手にとってはかなりの難所でありました。 その不便さ解消のため、長年苦労してきましたが、5年程前に秘在寺から峠を登る農道を開設することに成功しました。その峠からの眺めは格別です。しかしこの道は野田平という町内を通って安倍川県道に降りる遠回りの道になり、不便の解消には少し物足りなかったのです。そこで5年前に着工し、平成16年7月に開通した、谷を35メートルの橋で渡る新しい市道の開設でした。 秘在寺の奥の集落を通称『堂奥』ということから、その橋を堂奥橋と命名しました。開通に当っての句碑建立となり『新しき橋を渡るや雲の峰』の句碑がこの度秘在寺薬師庵境内に建立されました。 平成16年12月29日 村松忠治 |

| NO3 | |

|

|

| 記憶に残る俳句 渡辺一彌(笑山) 昭和22年、郷土の俳誌「木魂」に入会。歳時記と季語を頼りに作句。ガリ版刷りの俳誌に胸を熱くしておりました。 *木枯らしや深夜の壁に玩具鳴る・・・・・昭和24年作 「濱」主宰、大野林火先生特選賞。この句には色々な物語があると賞され、以来作句意欲の原点となった。 *潮汲女放るがごとく座す五月・・・・・昭和27年作 *師の言葉まどかに夜の露育つ・・・・・日本俳句誌より。 *妻若し濡れたつ冬菜大抱に・・・・・昭和28年1月結婚直後作。 中村草田男先生特選賞受く、静岡小櫛神社句会に於て。 *鰯雲体操教師鉄棒に・・・・・昭和28年秋「海廊」12月号より。 野呂春眠先生選評。17字にかっきりつづった、自然と人生、一線一点の過不足もない。これも俳句的ユーモアか。 昭和30年10月、父急死。11人家族の将来を担い家業に精励、作句を中断致しました。 *嫁ぐ意のなくてまたまた水着買う・・・・・昭和63年10月号「狩」誌上秀句。 *土地すでに人に渡りて木守柿・・・・・平成元年1月号「狩」誌上秀句。 *五月来る魚屋水を荒使ふ・・・・・平成7年NHK中部地区大会、浅野右橘先生秀作賞。 *城柱撫でて叩いて年移る・・・・・平成11年NHK松本大会、宮坂静生先生秀作賞。 *掛大根はずされ風の尖り出す・・・・・平成12年度NHK全国俳句大会、鷹羽狩行先生 特選賞。 *山に雪窯の火色の刻々と・・・・平成14年NHK加賀俳句大会、坊城中子先生秀作賞。 *蟷螂の子が怒りをり野菜篭・・・平成14年9月NHK佐世保俳句大会、中島稾火先生 秀作賞。 *洗はれてゐる田植機の逞ましく・・・平成14年度NHK全国俳句大会、藤田湘子先生 特選賞。 |

| 俳句と親しむ 渡辺恵美(耕女) 結婚後、夫より趣味として俳句がとても良い事を聞かされていましたが多忙な年月を過ぎ、平成元年、NHK俳句友の会へ入会。平成7年、静岡県俳句協会へ入会。夫と共に俳句に共感致して参りました。 *初夏や薬草園の錠新た・・・・・平成4年俳句友の会コンクール、飯田龍太先生秀作。 *六十を過ぎ蓑虫の貌しらず・・・・・平成5年俳句春秋、鈴木石夫先生特選。 *駿河より甲斐その奥へ青嵐・・・・・平成六年俳句友の会コンクール、飯田龍太先生・ 金子兜太先生秀作。 *魂迎え男くささに囲まれて・・・・・平成七年俳句春秋、上田五千石先生秀作。 *九十の母に一禮盆の僧・・・・・平成七年NHK全国俳句大会、岡本眸先生特選。 *籾浸しパールバックの大地読む・・・・・平成8年静岡県俳句大会入賞。 *鍬だこの萎えて久しき半夏生・・・・・平成9年俳句友の会コンクール入選。 *帰省子の父そっくりの足の裏・・・・・平成10年俳句春秋、金子兜太先生秀作。 *七十の素足渚にこそばゆし・・・・・平成11年NHK全国俳句大会、藤田湘子先生秀作。 *男来て墓に置かれし紙雛・・・・・平成13年松江俳句大会、森田廣先生秀作。 *夏キャベツ渦巻く力きざみけり・・・・・平成13年静岡県俳句大会入賞。 *磯小屋の傾ぐ静けさ土用波・・・・・平成14年俳句春秋、廣瀬直人先生秀作。 |

| その2 | |

八起き目の風は 無援の中で吹く 柳沢平四朗 |

|

| 県川柳協会の名門「たかね」吟社の同好会に仲間入りして25年余り、会の活性化に登場した鰹・弘・香鐘さん達の肝入りで句碑建立を勧められた。安倍川の清流を眼下に望む冷泉山秘在寺、武山清堂住職のご好意も、名刹の境内を汚す事になり内心忸怩たる思い、振り切ってホープ三人衆のご配慮に甘える事にした。 もともと非才の私、碑文になる句など無くやっと父の33回忌の偲ぶ会に鎮魂譜として作った句を選んだ。 ツキも実力のうちと言う。呆れ返る愚直にも幸運は訪れなかった男の生涯である。父は若い頃商家の番頭をしていたので事業欲は旺盛だったが資金借入れの自転車操業である。其の上、取引先の倒産が父を襲った。挽回の焦りはストレスを溜め病床の人になってしまった。其の時期に思いがけない再建の朗報が舞込んだが父はもう笑わなかった。家族のひたすらの祈念も届かず68才で失意のうちに他界した。安らぎを祈る合掌の句が今日も山里のやわらかい陽射しを浴びている。 ありがとうございました。 平成16年5月6日 柳沢平四朗 |

| その1 | |

窓の外を見ればふるさと 沈みゆく冬の日 みかんの木の間に透きて 仁 |

|

| 生誕五十年、短歌生活三十年を迎えた平成十五年、武山清堂住職のお勧めもあり、秘在寺境内に私の歌碑を建立させていただくことになった。もちろん私自身にとって初めての歌碑であるが、「しずおか句碑の郷」としても歌碑第一号との由、誠に光栄である。 私は常々、故郷に根ざした、優しさと懐かしさのある歌を詠みたいと思ってきた。 農家に生まれ育った私にとって、みかん山はふるさとの原風景であり、心安らぐ場所でもある。世間の煩わしさから解放されて、みかん山で自らの心を癒していると、先祖たちの営みが我が少年時代とともに想い起こされるのである。 冬の夕焼け空に映えるみかんの木々は、時空を越えたシルエットである。そんな自然豊かな故郷の山ふところに抱かれて、五十路の私は、人生後半に向けて静かに思いを馳せているのである。 平成16年4月27日 桜井 仁 |